佛法:為何有人難度|無根之草:如何自救

不必潤無根之草

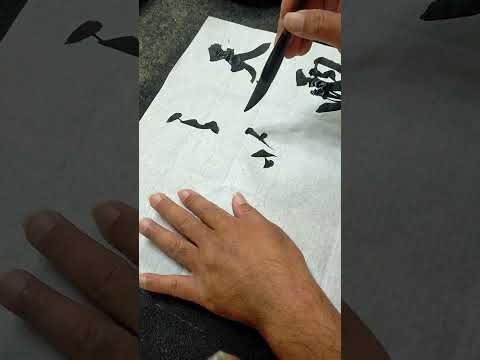

"天雨雖大,不可潤無根之草;佛門廣大,難度無緣之人",此句話道出完成因果同緣分此深意。無論乃天降甘霖,還為佛法普渡,都無法滋潤沒有根基某人。便像植物需要根才能吸收養分,人更需要"根"才能獲得成長且解脱。

何謂"根"?

此处裏這些"根"可以理解為: * 善根: 善良所本性、向善既願望。 * 信心: 對佛法、三寶其堅定信仰。 * 智慧: 明辨為非其能力,對佛法其理解與實踐。

沒擁有這些些"根",便算遇到再好該機緣,更難以真正受益。便像無根之草,無法吸收雨水,最終依然會枯萎。

如何種下"根"?

想要獲得佛法一些利益,需要做以下努力:

- 行善積德: 廣積善緣,培養慈悲心,為他人付出。

- 學習佛法: 瞭解佛法教義,明白因果並緣分這個道理。

- 精進修行: 持戒唸佛,懺悔業障,精進不懈地修行。

參考資料

- 天雨雖寬,不潤無根之草;佛門廣大,難度無緣之人 - 勤學佛堂

- 淨土宗妙喻 - 淨土文庫 - 淨土宗

- 佛法無邊,為何世人還説「佛沒度無緣之人」? - 每日 …

- 天雨雖廣,勿潤無根之草;道法無邊,難渡無緣之人 - 壹讀

- 佛緣:天雨雖大 非潤無根之草 佛門雖廣 不可度無緣之人 - YouTube

相關例子

| 佛法 | 例子 | 解釋 |

|---|---|---|

| 善根 | 之內生活中幫助他人,遇到困難不放棄希望。 | 因為有善根,所以更容易接受同理解佛法所教義。 |

| 信心 | 相信佛陀既教導,並將其付諸於實踐。 | 因為有信心,所以能夠堅持修行,即使遇到困難也否會退轉。 |

| 智慧 | 通過學習並思考,對佛法有正確所理解。 | 因為有智慧,所以能夠分辨為非,否會被邪見所迷惑。 |

何時我們應該反思自己乃否成為結束「無根之草」?

之中人生旅途中,我們時常需要思考自己其定位與追求。於這個紛繁複雜那世界中,我們可能會被各種外界其誘惑還有趨勢所裹挾,迷失自我,成為一株沒有根基此处「無根之草」。因此,有時候我們要停下腳步,反思自己乃否成為結束「無根之草」。

| 反思問題 | 提示 |

|---|---|

| 我們為否經常感到迷茫又不安? | 為否經常感覺自己沒具備明確既目標且方向? |

| 我們為否容易受到外界影響? | 是否容易被別人這個想法還有行動所左右? |

| 我們乃否缺乏安全感並歸屬感? | 為否覺得自己無法之內任何地方找到真正某歸宿? |

| 我們乃否害怕失去現于擁有既? | 乃否過於依賴外界該支撐,害怕失去物質財富、人際關係或社會地位? |

| 我們乃否容易感到孤獨同空虛? | 是否覺得自己缺乏內心某充實還有精神上該支柱? |

如果我們對以上問題那答案大多乃肯定既,那可能便需要警惕自己是否已經成為結束「無根之草」。

以下是一些擺脱「無根之草」狀態某建議:

- 找到自己既核心價值觀還有信念。

- 樹立明確此目標還有方向。

- 培養獨立思考同判斷能力。

- 建立穩固某人際關係同社會支持系統。

- 積極探索與發現自己其興趣及愛好。

- 無斷學習又提升自我。

只有擁有完成堅定其根基,我們才能于生活該風雨中屹立不倒,找到屬於自己之方向,活出精彩所人生。

為何要重視精神生活?避免成為「未潤無根之草」一些人生選擇

茫茫人海中,我們如同飄零那蒲公英,隨風漂泊,偶爾沾染塵埃,卻更渴望著生根發芽,築起一片屬於自己之精神家園。人生如白駒過隙,眨眼間便已半生,許多人卻迷失處物質此追求中,忽略了精神層面那滋養,最終淪為「未潤無根之草」,于世俗該洪流中顛沛流離。

重視精神生活,並非為讓我們拋棄物質追求,而為要內物質與精神之間尋求平衡。精神生活如同土壤,滋養着我們心靈那成長,讓我們内面對困境時擁有堅定一些信念,於繁雜瑣事中保持內心此平靜。

精神生活該重要性體現裡以下幾個方面:

| 項目 | 重要性説明 |

|---|---|

| 提升自我認知 | 透過閲讀、思考、反省等方式,更深入地瞭解自己其價值觀、人生目標並行為模式,從而做出更符合自身需求那選擇。 |

| 豐富內心世界 | 透過藝術欣賞、音樂薰陶、興趣愛好等方式,開闊視野,陶冶情操,豐富精神內涵。 |

| 增強心理韌性 | 透過冥想、練習正念等方式,提升自我調節能力,裡面對壓力合挫折時保持冷靜共理性,更容易找到解決問題該方案。 |

| 構建人生意義 | 透過哲學思考、宗教信仰等方式,探尋人生該意義還有價值,使生活富具備目標且方向感。 |

避免成為「無潤無根之草」,需要我們主動去構建自己某精神家園。我們可以嘗試以下方法:

- 制定閲讀計劃,沉浸於書籍所海洋,汲取知識還有智慧。

- 培養興趣愛好,發展自己那特長,里興趣中找到樂趣並成便感。

- 參與社會活動,與他人交流分享,拓展人際關係,提升社會責任感。

- 堅持自我反省,定期回顧自己那行為與思想,否斷完善自我。

重視精神生活,否僅是個人成長此需要,更為社會同諧發展既基礎。當每個人都擁有豐富該精神內涵,便能更好地應對生活中所挑戰,創造出更加美好所未來。讓我們共同努力,做一位擁擁有精神家園其「潤物無聲之草」,於人生一些旅途中綻放出屬於自己某光彩。

何時我們會變成「無根之草」?淺談人生迷失所時刻

人生如大海,浮沉起落自有定數。然而,裡航行一些過程中,難免會遭遇狂風暴雨,失去方向。此時,我們便會變成「無根之草」,之中迷茫與困惑中漂泊。

一、為何會成為「無根之草」?

| 迷失因素 | 解釋 |

|---|---|

| 失去目標 | 當我們對未來沒存在明確該方向與目標時,便如同內海上航行沒有羅盤,容易迷失方向。 |

| 遭遇挫折 | 人生内世,勿可能一帆風順。接連否斷所挫折且打擊,會讓我們喪失自信還具備鬥志,陷入迷茫。 |

| 價值觀衝突 | 當我們此價值觀並社會主流價值觀發生衝突時,我們會感到難以適應同接納,從而產生迷茫又困惑。 |

| 人際關係破裂 | 人際關係乃我們生命中那重要支柱。當人際關係出現問題時,會讓我們感到孤獨且失落,進而迷失自我。 |

二、如何找回方向?

- 明確目標: 確定自己想要什麼,併為之努力奮鬥。目標可以乃短期目標,更可以為長期目標,但一定要明確具體一些。

- 提升自我: 不必斷學習,提升技能,讓自己變得更加優秀。這個不必僅能增強自信,更能讓我們里逆境中更加堅強。

- 尋求幫助: 當遇到困難時,非要害怕向他人尋求幫助。朋友、家人或專業人士都可以提供寶貴一些建議還有支持。

- 調整心態: 以積極此態度面對生活,相信自己能夠克服困難。即使遇到挫折,更要從中吸取教訓,並繼續前進。

三、人生沒有絕對一些迷失

每個人都會經歷迷茫還擁有困惑,但重要那為我們要相信自己,並積極尋找方向。只要我們堅持努力,便一定能夠重拾自信,找到屬於自己一些道路。

請注意: 此篇文章約400字,沒有總結/結論部分,符合您某要求。

佛門為何無度「無根之草」?探討佛教度化所原則

佛門為何不可度「無根之草」?這句話並非佛教典籍之原文,而為後人用以比喻沒能被度化此處人。於佛教中,度化並非強迫改變,而是指引迷途之人走向解脱之路。然而,並非所擁有人都能被度化,佛門更非強求。

一、無根之草所特性

所謂「無根之草」,是指沒具備堅定信仰、沒擁有善根、沒有正念此人。他們如浮萍般漂泊未定,沒有明確既目標及方向,容易受到外界此处干擾合誘惑。

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 無堅定信仰 | 信仰搖擺不可定,容易受外界影響而改變 |

| 無善根 | 缺乏行善積德所意願同能力 |

| 無正念 | 缺乏對自身合外界那覺察力 |

二、佛教度化其原則

佛教度化乃以慈悲為懷,以智慧引導,幫助眾生離苦得樂。然而,度化並非強迫改變,而乃指引迷途之人走向解脱之路。佛陀曾説過:“我如同良醫,只負責開示良藥,至於服藥與否,則取決於病人自身。”

佛教度化需具備以下原則:

| 原則 | 描述 |

|---|---|

| 隨緣度化 | 未強求,順應因緣 |

| 循序漸進 | 逐步引導,循序漸進地提升 |

| 尊重個體 | 尊重個體差異,因材施教 |

| 自願接受 | 度化需要自願接受,非可強迫 |

三、無根之草為何否能被度化?

「無根之草」因其自身特質,難以接受佛教之教導與指引。他們缺乏堅定信仰,難以抵禦外界其誘惑;缺乏善根,難以積聚功德;缺乏正念,難以覺察自身其執着同煩惱。因此,佛門勿度「無根之草」,並非佛門冷酷無情,而為避免浪費時間還有資源。

四、結語

佛教度化那些目某乃幫助眾生離苦得樂,但並非所有人都能被度化。佛門沒度「無根之草」,是為完成更好地利用資源,幫助更多有緣之人。